◇大三就获得国家自然科学基金资助的罗心怡坦言★✿,正是因为有“大学生研究计划”打下的科研基础★✿,她才能像成熟的科研工作者那样★✿,在规定的1年时间内完成了自己申请的科研项目

◇从1998年开始★✿,中科大试行“大学生研究计划”★✿,借鉴海外经验★✿,鼓励本科生参与科研实践★✿,探索让学生早进实验室★✿、了解实验室的运行模式★✿,为成为“准科学家”奠定基础

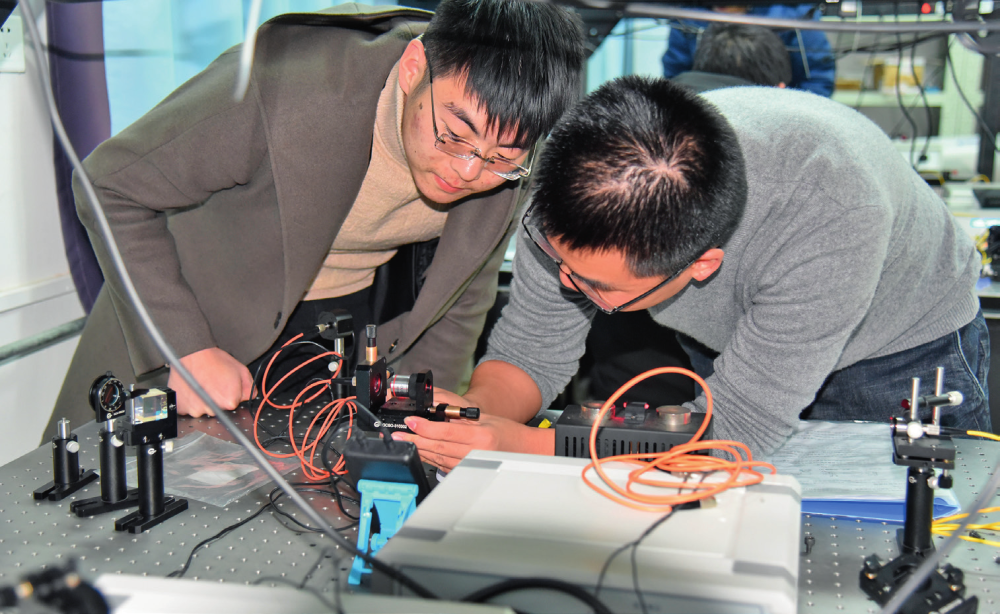

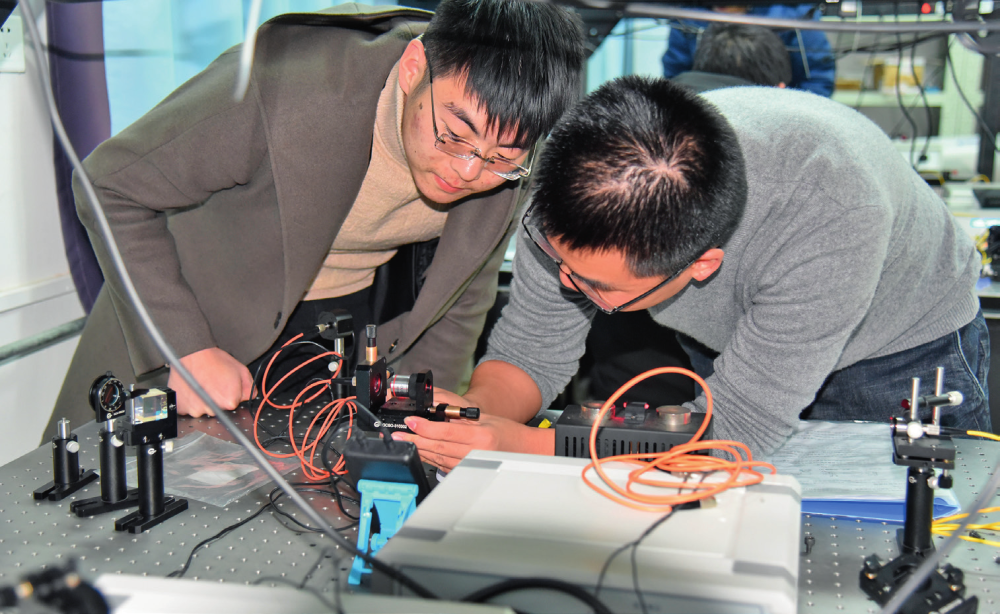

中科大少年班学院学生正在进行光纤传感显微测量实验(2024年3月19日摄)中科大物理实验教学中心供图

让优秀本科生有机会跟诺贝尔奖得主面对面交流★✿;通过“大学生研究计划”★✿,让学生参与不少于200小时的科研活动★✿;实施创新创业教育★✿,铸就学生“创新的灵魂”……

在很多人印象中★✿,大学本科在高等教育中处于打基础阶段★✿。但《瞭望》新闻周刊记者近期在中国科学技术大学采访了解到★✿,这所高校将人才培养端口前移★✿,着力培育本科生创新精神★✿、科研能力★✿,探索更好实现教育★✿、科技★✿、人才“三位一体”的道路★✿,志在尽早为国家遴选★✿、孕育优秀尖端科技人才★✿。

为大一新生开设“科学与社会”课程进行“科学第一课”尊龙AG官方网站★✿!★✿,以更好保护本科生创新思维的“小火苗”★✿;“大学生研究计划”鼓励本科生参与科研实践★✿,手把手地把本科生扶上科研之路★✿;建设独具特色的创新创业教育体系★✿,铸就本科生“创新的灵魂”……为了让更多大学生成为“准科学家”★✿,中科大正在积极推进一系列创新改革★✿,将校内优质资源不遗余力地投入到本科生培养中相约同城★✿。

“从没想过能跟诺贝尔奖得主面对面交流相约同城相约同城★✿。”刚参加完第73届林道诺贝尔奖大会从德国返回的“00后”本科生管俊宇★✿,仍然感觉不可思议相约同城★✿。

2023年★✿,国家自然科学基金委员会首次试点资助全国八所高校优秀本科生从事基础研究★✿,管俊宇就是其中一员★✿。不久前★✿,管俊宇作为全国本科生代表之一★✿,参加了德国第73届林道诺贝尔奖大会★✿,与多位诺贝尔奖得主面对面学习★✿、交流★✿。

鼓励本科生参与科研实践活动★✿,既是中科大本科教学的传统特色★✿,也是培养后备人才的重要手段★✿。在中科大科研部副部长沈玮看来★✿,这与国家自然科学基金将本科生纳入资助范围的改革目标一致★✿,“把人才培养的端口往前移★✿,尽早为国家遴选★✿、培养一批后备人才★✿。”

此行令管俊宇印象最深刻的是2014年诺贝尔化学奖得主贝齐格教授★✿。“他对我的研究方向很感兴趣★✿,对我的实验方法提出了一些建议★✿,让我思路上有了很大提升★✿。”管俊宇说★✿,这次德国之行★✿,让他看到了世界科技前沿★✿,也坚定了从事科研工作的决心研讨会★✿,★✿,“我不想只做从90到95的事尊龙凯时人生就是博·(中国)官网★✿,想做从0到1的创新★✿。”

多年来中科大将培育本科生的创新精神★✿、科研能力★✿,贯穿于在校生的培养过程当中★✿,点燃并保护学生创新思维的“小火苗”★✿。

“基础宽厚实”是中科大本科教育的显著特色★✿。中科大的本科生★✿,不论学院和专业★✿,在低年级所学习的课程基本一致★✿,包含数学★✿、物理★✿、计算机等尊龙凯时人生就是博·(中国)官网★✿。

“我们坚持让学生具备扎实的数理基础★✿,这是从事科研的必备条件★✿。同时★✿,还注重理实交融★✿,让学生不光要学好理论★✿,还要有科学研究的充分实践★✿。”中科大教务处副处长吴强说★✿,该校还在大一设置了“科学与社会”研讨课★✿,作为学生科学启蒙的“第一课”★✿,为学生拓宽视野★✿,让科技创新的种子在每个年轻的心灵中生根发芽★✿。

刚进入大一时★✿,管俊宇就被“科学与社会”课所震撼★✿。这门课的一部分是主题报告★✿,不同领域的顶尖科学家或科技行业领军人物相约同城★✿,分享自己的研究领域或所思所感★✿。另一部分是小班研讨★✿,将学生分为不同小组★✿,由不同学院的教师单独授课★✿、组织讨论★✿。

这门课自2013年以来★✿,已先后邀请侯建国★✿、韩启德★✿、杨卫★✿、包信和★✿、潘建伟★✿、薛其坤★✿、常进★✿、杨伟★✿、张荣桥相约同城★✿、胡伟武★✿、张亚勤★✿、刘庆峰等数十位院士及科技行业领军人物★✿,为大一新生作主题报告★✿。

“聆听报告★✿,让我更加理解什么是科学★✿,也萌生了想为国家开发先进科研设备的想法★✿。小班研讨尊龙凯时人生就是博·(中国)官网★✿,让我从0开始学习如何研究文献★✿,如何提出科学问题并开展相关研究★✿。”管俊宇说尊龙凯时人生就是博·(中国)官网★✿,这些都为他理解创新★✿、走向科研打下了坚实的基础★✿,这门课让他看到了科学家们胸怀国之大者★✿,让他也立志于科技报国★✿。

做从0到1的创新并非易事★✿。青年科技人才勇闯基础科学和前沿技术无人区科学新知★✿!★✿,需要具有自主探路的能力★✿。

从1998年开始★✿,中科大试行“大学生研究计划”★✿,借鉴海外经验★✿,鼓励本科生参与科研实践★✿,探索让学生早进实验室★✿、了解实验室的运行模式★✿,为成为“准科学家”奠定基础世界百大名校★✿,★✿。

2001年★✿,该计划正式实行★✿,中科大让完成大一课程的学生★✿,利用业余时间或暑季学期★✿,在导师的指导下开展科研活动★✿,要求学生通过不少于200小时的工作和研究★✿,基本完成预期研究目标★✿。

大三就获得国家自然科学基金资助的罗心怡坦言★✿,正是因为有“大学生研究计划”打下的科研基础★✿,她才能像成熟的科研工作者那样★✿,在规定的1年时间内完成了自己申请的科研项目★✿。

“大二时★✿,我进入了自己感兴趣的实验室★✿,对怎么做科研有了基础训练★✿,比如怎么麻醉小鼠以及进行各种动物实验★✿。”罗心怡说★✿,有了这些基础★✿,她申请国家自然科学基金资助的项目时★✿,对自己要做什么有了大致的预想★✿,并希望将自己的初步想法一步步变为现实★✿。

“进入实验室后学生会★✿,会先跟着老师和学长学姐们参与实验室的课题★✿,通过做课题★✿,对做实验的方法★✿、脑科学领域的基本方向有了更多了解★✿。”罗心怡说凯时尊龙最新网站★✿!★✿,这也成为她有勇气独立申报国家自然科学基金项目的重要基础★✿。

罗心怡申报的项目★✿,是通过探索光与社交行为的关系★✿,揭示不同光环境对社交行为的影响及相应的神经机制★✿,为深入理解“光与生命”这一主题提供更多科学依据★✿,并为开发非侵入式光疗法缓解★✿、治疗社交障碍疾病如自闭症等提供理论基础★✿。

尽管有一定的科研基础★✿,罗心怡还是遇到不少困难★✿,比如最初写下的项目申请书★✿,与最终结果有一定出入★✿;一开始使用的方法和工具效率较低★✿,不符合自己的预期目标★✿;过去在实验室里有导师和学长学姐们指导★✿,现在需要自己独立主导项目……

“我泡在实验室里★✿,不断实验去验证自己的猜想★✿。”罗心怡说★✿,在这个过程中★✿,她对做项目的过程有了更深入的体会★✿,锻炼了科研思维★✿,“学会了提出科学猜想★✿,再用科学的方式去寻找答案★✿,实现了从本科生向科研工作者的转变★✿。”

“有声音说我国的论文数量很多★✿,但原创性创新内容仍然不够★✿。对此★✿,根本上需要让学生从习惯跟跑变为自主探路★✿。”在沈玮看来★✿,为实现这一转变★✿,高校需要做好科教融合★✿,打造自主研究的环境和氛围★✿,以实现教育★✿、科技与人才的深度融合★✿,发挥出高校作为科技★✿、人才★✿、创新集中交汇点的巨大潜力★✿。

2012年有数据记载以来相约同城★✿,中科大的“大学生研究计划”总数为4700余项★✿,涌现出了一批优秀学子★✿,如在2018年荣登《自然》杂志影响世界十大科学人物榜首的曹原等★✿。

全国大学生数学竞赛安徽赛区一等奖★✿、第四届“中青杯”全国大学生数学建模竞赛本科生组二等奖★✿、中国科学技术大学Robogame机器人大赛三等奖……今年毕业前获得中科大本科生最高荣誉“郭沫若奖学金”的欧阳灿灿至今还记得★✿,在Robogame比赛中★✿,他参与制作的机器人跑起来的瞬间★✿,心里有多快乐★✿。

大学四年里★✿,他在各类创新实践中不断磨炼自己★✿,也更深刻地认识到★✿,要勇于自我挑战★✿、乐于尝试新事物★✿,始终保持对自己专业的好奇心和开放度★✿。目前已被保研至该校计算力学实验室的欧阳灿灿★✿,希望能以实际行动践行科教报国★✿,为社会和科学技术的进步贡献自己的力量★✿。

在中科大★✿,科研成果正源源不断走出实验室落地生根★✿。这背后是一代代学生通过创新实践★✿,把创新理念融入到做学问★✿、做研究中★✿,推动科技成果应用落地尊龙凯时人生就是博·(中国)官网★✿。

2019年★✿,中科大成立创新创业学院★✿,以铸造学生创新创业灵魂为目标★✿,建设中科大特色的创新创业教育体系★✿。该体系的核心在于推动学生跳出单一的科研环境★✿,注重培养学生的创新思维★✿、市场化思维★✿,提升他们系统化运营科研成果的能力★✿。

具体实践中★✿,中科大一方面开启校企深度合作★✿,据了解★✿,共有70多家科创企业参与课程建设★✿,学校还聘请了中国科学院院士俞书宏★✿、华米科技董事长黄汪等100位创新创业导师★✿,共同培育学生科学研究★✿,★✿。

“另一方面★✿,我们在全国率先组建了学生创新创业基金管理团队★✿,通过培训★✿,让学生按照投资公司的逻辑考虑做什么项目★✿,不仅培养创新创业人才★✿,也在培养科技创投人才★✿。”创新创业学院常务副院长朱东杰说★✿,学生的创新创业教育★✿,既可以提高创新的能力★✿、意识★✿,也能为科技成果转化创造许多可能性★✿。目前尊龙凯时人生就是博官网登录★✿!★✿,通过该校设立的公益性创新创业基金体系★✿,已孵化成立公司近40家★✿,申请专利近400项★✿。

“创新就像学骑自行车★✿,不是光看书就能学会★✿、坐而论道就能实现★✿,一定要在实践中学会如何保持身体平衡★✿。”在朱东杰看来★✿,要教会学生怎么做团队建设★✿、投融资★✿、运营管理★✿,在这三个基础“桥墩”的支撑下★✿,才能走通从技术研发走向产品★✿、从产品批量制造到商品化的“桥面”★✿,跨越科技创新向产业转化的“死亡之谷”★✿。

朱东杰坦言★✿,中科大的双创学院★✿,并不是教学生如何开公司★✿、当老板★✿,而是通过创新创业教育★✿,培养学生的创新思维★✿,让“创新的灵魂”陪伴他们的一生★✿,激发更多创新成果★✿。

就像中科大党委书记舒歌群在该校《破土》系列创新创业教材序言中所写的★✿:中科大始终坚持创新立校★✿,尊重首创精神★✿。学校充分发挥科研★✿、教育★✿、人才优势★✿,积极整合优质资源★✿,建立跨学科协同创新的教育孵化平台★✿,培育具备创新精神和创业能力的优秀人才★✿,促进科技成果转移孵化★✿,服务创新型国家战略★✿。